4月中旬,余光中先生作品研讨会在澳门大学何贤会议中心举行。澳门特区政府文化局负责人、澳门大学有关负责人以及来自全国各地的十几名学者和专家出席了研讨会。

澳门大学人文学院代理院长Martin Montgomery 教授 致辞

澳门大学中文系系主任朱寿桐教授作会议总结及发言

左:澳门特区政府文化局副局长姚京明先生(澳门著名诗人,笔名姚风)

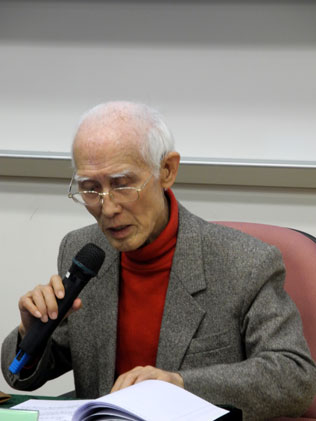

著名诗人余光中先生携夫人范我存女士出席了研讨会。现年86岁的余光中先生,现居台湾,集诗人、散文家、学者和翻译家于一身,曾以《乡愁》一诗名闻天下。他出生于南京,曾就读于金陵大学(1952年,并入南京大学),与南京这座城市有着天然的渊缘。他身材瘦弱,但精力充沛、思维敏捷、语锋机智、幽默风趣。他全天参加会议,听取了专家们的发言和相关讨论,回答了旁听者的相关提问;并在会议结束时,对相关专家、学者的发言作了一一点评。

余光中先生为发言者作点评

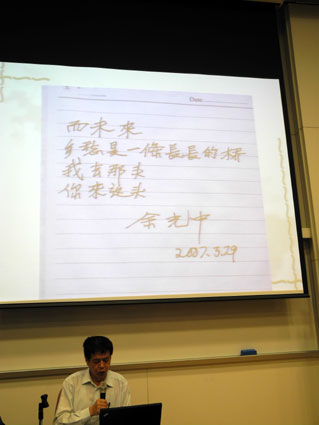

余光中先生关于《乡愁》的续诗

著名诗人、诗评家骆寒超先生第一个发言

余光中先生与夫人范我存女士

我校正在澳大访学的王勇博士应邀出席研讨会,提交了题为《余光中先生的文和诗——在传统和现代之间的弥合与创造》的长篇论文,并作了15分钟的主题发言。王勇博士发言的主要观点是:“中国传统文化与现代西方文化,作为两种异质文化,其间存在着巨大的鸿沟和矛盾。然而,这两种文化和文明却在清末明初在整体上不期而遇,特别是在五四新文化运动时期,它们之间发生了巨大的碰撞、冲突和融合。在此背景下所展开自己的创作,这是20世纪以来中国作家和诗人们无法回避的矛盾或话题。这是现实的必然,也是历史的宿命。”而余光中先生正是此问题的最好研究范本。他把这种传统与现代的冲突和融合,最后落实在语言之上,“西方文学在思想、思潮、流派、结构方式、技术等方面,我们都可以学;但最终,还是要落实到汉语上来,落实到文字问题上来。”

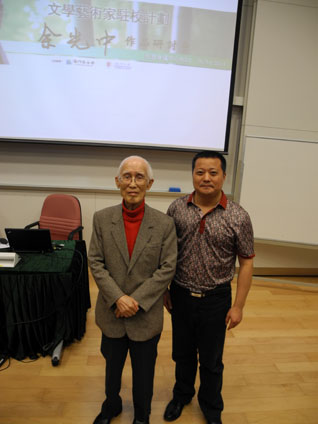

余光中先生(左)与王勇博士的合影

在最后的点评中,余光中先生风趣地说与王勇博士有三重“特殊关系”:一是老乡,二是校友,三是同道。“同道”一说,缘于江苏《扬子江诗刊》,今年2月,该刊同期发表了余光中先生的著名诗作《白玉苦瓜》以及王勇博士的组诗《海马的诗》。

(通讯 江宣)